短视频都能倍速播放的时代,我们需要思考些什

编辑导语:随着互联网信息的增多,用户更加青睐于看一些“短平快”的内容,而短视频受人们欢迎的一大要素是因为它“短”,但就是这种类型的内容,常见于长视频的倍速竟也搬到了短视频上。本文探讨在大家改变传统媒介阅读的背景下,用户对于时间感知发生了什么变化?当倍速成为标配后,反映了什么样的影像逻辑?

今年上半年,魔幻史诗电影《指环王》重映后,虽有不少影迷大呼过瘾,但在豆瓣评论区也出现了不少新差评,大多是批评影片过长、无聊,甚至不少人说这么长的电影没看完就睡着了。

图片来源:豆瓣

《指环王》的这些影评引发了一场原本就被不少学者关注到的问题的新讨论——媒介的发展对大众时间感知产生的影响。大部分人都认为,短视频和倍速追剧的流行推动观众对慢节奏、复杂剧情越来越缺乏耐心。比起镜头下的场面调度,这届观众似乎更易被激烈的矛盾、抓马的情节和带有爽感的人物吸引,而习惯了快节奏叙事后,要大众再度回到慢叙事甚至正常节奏并非易事。

而大众对速度的需求也促使平台不断调整播放模式,从前只出现在长视频的倍速播放模式,也被应用在短视频平台里。抖音、快手、小红书等平台的用户如今也可以根据需要用倍速观看短视频。

小红书倍速播放模式选项。图片来源:小红书那么问题来了,大多数短视频的时长也就十几秒到两分钟不等,这么短的时间内都需要开倍速,用户的观看习惯真的被加速到这种程度了吗?这样的改变让我们不得不重新思考媒介与人的关系,媒介环境学派强调的媒介塑造人也许只是一方面,另一方面,人也在改变媒介。

本期全媒派(ID:quanmeipai)为大家解读触媒习惯变革下,对人们时间的感知会有何影响?当倍速功能成为“标配”,映射着怎样的影像发展逻辑?

一、影像,一直在与观众需求赛跑比快

此前有学者统计过1935年到2016年的160部英语电影中的镜头长度,发现在30-40年代好莱坞电影的平均镜头长度在10秒左右,而这一数值在2000年后降到了4秒。

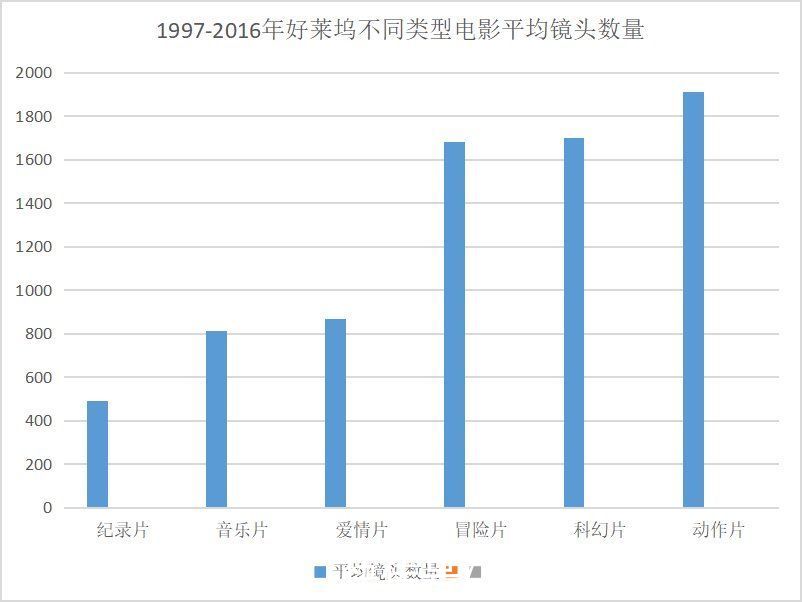

英国学者史蒂芬·弗朗斯也做过类似的研究,在对1997年至2016年内发行的好莱坞电影进行统计后,他指出,就电影院上映的电影来说,平均镜头数量大约是1000-1500个。这意味着在一部90分钟的电影里,平均每5秒就会切换一次镜头。

这样的镜头变化在系列电影中表现得更为明显。据统计,《钢铁侠1》的平均镜头长度是3.5秒,而这个数字到了第三部已经变成了2.5秒,因为影视制作者们也已经注意到,相较于以前,现在的观众越来越坐不住了。为了让观众保持注意力,必须不断刺激观众,让观众保持新鲜感。也许正是因为如此,《复仇者联盟4》中,光特效镜头就超过了3000个。

图片来源:电影《复仇者联盟4》

电影院的沉浸式环境也有助于留住观众,但是当手机成为主要媒介后,多线程任务成为大众常态,注意力越来越容易被分散时,平台需要用各种方式留住大众,这种方式可能既包括内容上的改进,也包括技术层面的改变,平台的倍速播放就属于从技术层面适应时代潮流。

因此,从影像发展变化来看,视频的倍速功能可以说是与观众需求“赛跑”带来的必然结果。

二、加快视频时间的流动,是件让人上瘾的事

加拿大传播学者哈罗德·英尼斯曾经在其代表作《传播的偏向》中指出,传播和传播媒介都有一定的偏向,即口头的传播偏向和书面传播偏向、时间的偏向和空间的偏向,不同的媒介在其偏向上有所差异。比如,有的媒介有利于信息在空间上的传播,另一些媒介可能就更利于在时间上的传播。

英尼斯创作这本书时的媒介类型相较于当下比较有限,因此他的关注点更多是在口头传播和文字传播,以及战争前后广播在宣传上的作用,但是他的切入视角和关注点为媒介环境学派奠定了一定的基础,尤其是媒介环境对人及人类文明的影响,在后续的传播学研究中产生了深远影响。

而短视频作为一种媒介,早已对受众的媒介选择和使用习惯产生影响,并促使形成新一轮媒介系统依赖。尤其是短视频的算法推荐,能够根据受众的不同心理需求推荐符合受众期待的视频,从而给受众提供较高的精神体验。因此,此前学者林昱君就指出,受众对短视频媒介产生依赖的重要动因是个人情感需求,短视频能够提供受众情绪的共鸣以及情感的认同。

文章来源:《编辑之友》 网址: http://www.bianjizhiyouzz.cn/zonghexinwen/2021/1105/364.html